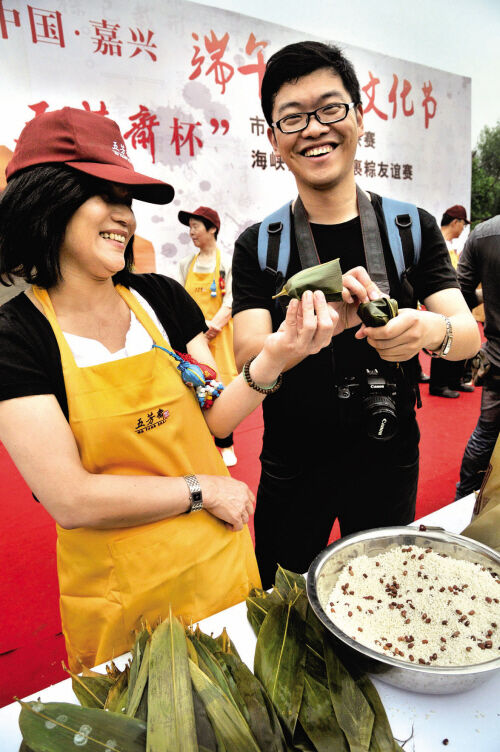

文化记者体验裹粽

“亦有鱼龙戏舞,艳晴川,绮罗歌鼓。乡情节意,尊前同是,天涯羁旅……”作为传统佳节,端午节历来是全民共庆。在2010中国·嘉兴端午民俗文化节上,长三角江浙沪三地近20家报纸的文化记者来嘉兴采风,他们尝五黄品粽子,观龙舟赛,夜游西塘,赏农民画和灶头画……尽情领略嘉兴的端午民俗风情。

嘉兴端午以什么为特点?为什么嘉兴的粽子能做这么大的文章?城市文化建设如何“突出重围”?6月13日至15日,面对嘉兴的端午民俗文化节,这些来自不同城市的文化记者,以不一样的视角对这座城市的文化气质来了次特别的走读。

通过端午节,我们读的是一种历史、一种文化,读的是民族的文化,读的是老百姓心中的忠奸贤佞。

——《南京日报》作家、副刊部副主任 申赋渔

6月13日,文化记者们参加了在嘉兴宾馆举行的2010中国·嘉兴端午民俗文化节新闻发布会,之后,游览了月河历史街区。满大街的粽子门店和各种手工香囊,让众人感觉到了嘉兴浓郁的端午气息。

在申赋渔看来,城市化的发展,让人对物质的追求已经达到很丰富的程度,在这样的情况下,人应该回归传统。传统文化里有非常珍贵的养料。而嘉兴这次端午民俗文化节,就从原先仅仅注重经济的发展到更加注重文化传承的转变。“因为文化能让人活得有尊严,有诗意。”

嘉兴的端午节有它的特别之处。除了传说嘉兴端午祭祀与伍子胥有关之外,端午节龙舟竞渡的起源也应该在吴越地区。《事物原始》载:“竞渡之事,起于勾践,今龙船是也。”汉代赵晔《吴越春秋》也认为,龙舟的起源“起于勾践,盖悯子胥之忠作”。

“我们江浙这一带,传说端午是和伍子胥是有关系的,而嘉兴和伍子胥很有渊源。海宁潮神就是伍子胥,海宁潮天下有名,就有传说是因为伍子胥死得冤,很不甘心,所以驱动潮水像千军万马一样,海宁潮的汹涌、奔放气质,体现在伍子胥身上。”申赋渔说,通过端午节,我们读的是一种历史,一种文化,读的是民族的文化,读的是老百姓心中的忠奸贤佞。

《扬州日报》文化记者凌鹏曾在湖南上大学,他觉得,屈原敢于直言,他和伍子胥的抱负都没能实现,他们同属精神浪漫主义者。伍子胥作为端午文化的一部分,也是端午文化的一种延续。

江苏省报纸副刊协会常务副会长兼秘书长何敏翔认为,端午就是中国文化,而且是融入中华民族人文印记的一种文化。端午文化,各地都有,比如湖北,人们想到端午,会想到屈原,想到汨罗江。传说容易先入为主,但无论哪一种纪念形式,一旦推广,就能成为全民族的东西,而不会是地域性的东西。各地端午文化能做出自己的特点来,非常值得肯定。

“我第一次来嘉兴。没来之前对嘉兴有两个印象,一是文化人多,有文化厚度,二就是嘉兴粽子。我跑过西北、青海、内蒙,去过中国很多地方,一路上都能看到嘉兴粽子。嘉兴的粽子有特色,好吃。”何敏翔说,食物也代表一种文化,这是毋庸置疑的,麦当劳、肯德基就代表美国文化,粽子也是如此。一个地区能把自己最人文的东西比如食物体现出自己的地域特色,值得赞扬。韩国对端午也是情有独钟,他们推崇,说明他们在意、赞同这个文化。我们也是如此。传统文化,你在意它,它就能发光,你不在意它,它就淹没在历史中。

在端午节成为世界非遗的前提下举办这样的节日,对于整个嘉兴的人文环境是一个很大的进步。

——《新民晚报》副刊部主任 刘芳

这是滕建锋第一次来嘉兴。在来嘉兴之前,在百度里打入嘉兴二字,嘉兴的人口与面积都和镇江差不多,顿时有一种亲切的感觉。这种感觉并不只有他一人有,江苏南通《江海晚报》记者孙耀、《泰州日报》记者严勇都有这样的感觉。也许是城市同处吴根越角,无论在城市规模、发展还是历史文化上都有不少相通之处,在他们眼里,嘉兴文化建设“突出重围”是做了一件很了不起的事情。

在滕建锋看来,嘉兴和镇江的相似点还在于,都是两种文化的交接点。这样的城市,用网络语言来说讲,比较容易在自身文化上纠结。“我们选择什么样的文化作为我们这个城市的内核?比如镇江,大量北方的民族南迁,南迁第一站是南京和镇江,还不行,再往南迁,这些地方就是两种文化的交汇,受两种文化的影响,他们的城市就没有一种独特鲜明的特点。嘉兴搞端午民俗文化节就是对自身城市文化的一种定位。”

“在端午民俗文化节新闻发布会上就有记者问,嘉兴以前搞江南文化节,现在搞端午民俗文化节,有什么优势。我觉得嘉兴搞端午文化有自己的优势。”滕建锋说,嘉兴的粽子就是嘉兴搞端午文化节的优势之一,但只有一个食物做载体,这还不够。如果没有文化的内涵,还是做不起来。大家都在包粽子,都挂艾草,划龙舟,为什么端午民俗文化节放在嘉兴呢?“你们现在也有伍子胥和端午文化的渊源。但人们说起端午,就想到屈原。所以伍子胥和端午文化的渊源和关系的挖掘和整理至关重要。文化的力量是很强大的。”

相比嘉兴,镇江也一直在摸索自己的文化定位,但滕建锋坦言感觉做得还不够好,还没有找到自己的文化内核。而同样在做尝试的,还有江苏南通。和滕建锋是初来嘉兴不一样,南通《江海晚报》记者孙耀十多年前来过嘉兴,三天的参观后,他不禁感慨,嘉兴在文化建设上已经走在了很多城市的前面。

南通的地理位置和嘉兴有相似之处,距离上海120公里,距离苏州也不远,而且连语言也相似。6月14日晚,在古镇西塘的长亭里,一些戏剧的票友正在二胡声中唱着昆曲,孙耀饶有兴致地坐在一旁,轻轻和着节拍。孙耀说,嘉兴和镇江有类似的城市框架,而且对文化建设也有极大的热情,但与嘉兴比镇江还有一些欠缺。“从这次的端午民俗文化节可以看到,嘉兴市政府对文化建设投入很大,并且对名人文化和民俗文化的保护宣传不遗余力,在城市名片的打造上精心设计。现在很多城市都在提大文化的概念,用文化来提升城市内涵,在这点上,嘉兴做得很好。”

《新民晚报》副刊部主任刘芳不止一次来过嘉兴,但是她觉得,这次来嘉兴感觉和以前很不一样。“可能曾经人们说起嘉兴,会知道有南湖。但通过这次端午民俗文化节,我们还去月河等地游览了一下,发现这次文化节的节目很丰盛,能吸引外地游客过来。也可以看出嘉兴对于文化的挖掘有新的尝试,在端午节成为世界非遗的前提下,通过举办这样的节日,对于整个嘉兴的人文环境是一个很大的进步。”

嘉兴把并不独有的文化做得那么完美。

——《湖州晚报》文化记者、一级作家马红云

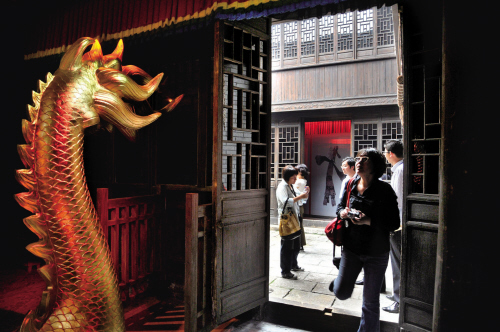

6月14日晚,细雨沥沥,打在西塘的白墙黛瓦上,化成一道雾气,将这个水乡古镇遮起半边脸来。桨声欸乃里,一盏盏红色的灯笼闪现着若明若暗的光,漫步在河边的长廊,大家立刻融入了古镇的烟雨之中。

10年前,还在跑旅游线的马红云第一次来到西塘,她觉得,这个古镇虽然有独特的一面,但相比起南浔来,还是差了很多。而10年之后,当她再次来到传说中与伍子胥颇有渊源的西塘时,一下子就被西塘征服了。

“西塘并不是嘉兴特有的江南小镇,南浔比起西塘,拥有更加浓厚的历史底蕴,更加秀美的周边环境,但在人气上,现在与西塘相比差距很大。虽然天下着大雨,但在西塘的古街上,却有那么多来自全国各地的游客,甚至有的路段还会发生拥堵。我真的是被西塘征服了。”马红云感慨,湖州和嘉兴两个城市,拥有太多的相似点,灶头画湖州有,上海、江苏也有,她曾经也做过呼吁,探讨灶头画作为非遗申报的可行性,还是被嘉兴抢在前头。而最可贵的是,嘉兴不仅申报了非遗,还在月河历史街区专门开辟了灶头画博物馆,专门请民间艺人打造了各种形制的灶头和风格各异的灶头画。

同样,湖州的粽子也拥有悠久的历史,褚老大也曾是老字号,现在想买一只褚老大的粽子已经不易。“褚老大的粽子在形状上更加修长,口味上也比嘉兴的粽子特别,但现在几乎没有了,对比嘉兴将粽子产业做成这样,我也在反思,到底是什么原因,让同为老字号的嘉兴粽子和湖州粽子出现这么大的反差。”

《杭州日报》文体副刊中心记者陈久志说,按道理,端午节是一个全民族的节日,但嘉兴也有其特点。端午与伍子胥的关系,苏州也在提。不过通过这次采风,他发现嘉兴和伍子胥之间的关系也很密切,当地很多人至今仍然在纪念他,说明历史很悠久。杭州也有端午节活动,可基本只有一个龙舟赛,参赛队伍还以当地为主,地域性很强。而嘉兴这次端午民俗文化节的概念很大,已经突破了区域性,扩大到了全国,有些地方可能是“文化搭台,经济唱戏”,但从嘉兴这次端午节可以看出,对文化的重视已经超过了其他。

何敏翔直言,这次来嘉兴参加端午民俗文化节,也长了见识。“政府在推广端午文化上所作所为,有眼光。高瞻远瞩的姿态,各种展馆,街道都有端午元素、端午宣传。我们去的两个景点,月河,西塘,路上都是各种各样的粽子,我们看到嘉兴人对文化的重视,对端午民俗极力保护和赞扬。嘉兴灶头画,独一无二,相当珍贵,民以食为天啊。还有农民画,没有想到政府能花那么多人力物力做全国农民画邀请展。这两个民间文化,嘉兴做,而且做到极致。我相信这些都是嘉兴可以向中国、向世界辐射的文化亮点。”